Wie schöpft man Hoffnung aus einer hoffnungslosen Situation, in der jeden Tag Menschen ermordet werden? fragt sich unsere Kolumnistin Marina Klimchuk.

Diese Woche besuchte der Pulitzer-Preisträger Nathan Thrall Durham, die kleine Universitätsstadt in North Carolina, in der ich lebe. Im prächtigen Saal des Luxushotel Washington Duke Inn hatten sich etwa hundert Menschen für eine Lesung zusammengefunden, Studierende, Dozierende und Neugierige aller Art. Keine Palästinaflaggen, keine Parolen, nur aufgeladene Blicke.

Am 3.Oktober 2023, vier Tage vor dem Hamas-Massaker, war Thralls erzählerisches Sachbuch „Ein Tag im Leben von Abed Salama” auf Englisch erschienen. Sein Buch erzählt vom Unfall eines Schulbusses

Thrall ist Amerikaner und Jude, mit seiner Familie lebt er seit vielen Jahren in Jerusalem. Er sagt, er habe das Buch aus einer Frustration heraus geschrieben, weil es sich lange Jahre so anfühlte, als ob die Welt palästinensisches Leiden vergessen hätte. Für Israel/Palästina gab es nur dann Aufmerksamkeit, wenn es mal wieder eine neue Gewaltspirale gab und die Welt zur Wiederherstellung der Ruhe rief.

So blickt die Welt auf Deutschland

Als er das Projekt anging, sagte er zu seinem Lektor: „Dieses Buch muss eines werden, das Menschen zum Weinen bringt.” Die Länder, in denen es am schwierigsten war, einen Verlag zu finden, waren Israel und Deutschland, „die zwei israelfreundlichsten Nationen der Welt”. Thrall spricht ruhig, sachlich, er ist kein Polemiker.

Alle großen deutschen Verlage hätten ihm mit den Worten „We love your book” abgesagt. Niemand traute sich, dieses politische Minenfeld zu betreten. Schließlich erschien das Buch in dem kleinen Pendragon Verlag. Als Thrall die Episode vor einem amerikanischen Publikum erzählt, durchfährt mich ein fürchterlich unangenehmes Gefühl. So blickt die Welt also jetzt auf Deutschland. Ist es Spott, den sie empfinden? Verachtung? Mitleid darüber, dass ein Land solch seltsame Konsequenzen aus der eigenen Geschichte gezogen hat? Peinlich.

Wie immer, wenn es am Ende eine Fragerunde zum Thema Israel und Palästina gibt, stellt jemand die eine gleiche Frage: „Was gibt Ihnen Hoffnung?” und dann noch jemand anderes: „Was können wir tun?” Nun weiß jede:r, der oder die ein Verständnis von der Situation in der Region hat oder dort lebt, wie es um die Hoffnung bestellt ist: „Grimm”, sagt Thrall. Eine Situation, die sich vielleicht eines Tages ändern würde, aber wahrscheinlich nicht in den kommenden Jahrzehnten. Das Einzige, was vielen Menschen in Gaza Hoffnung gegeben hätte, seien die Bilder von den protestierenden Studierenden im Sommer gewesen.

Hope is what you do?

Ich staune. Woher nimmt er die Kraft, immer weiterzumachen, wenn er doch selbst keine Hoffnung hat? Der Konflikt ist sein täglich Brot: das Buch promoten, Interviews geben, und gleichzeitig tagein tagaus vor einem Publikum sitzen und wissen: da ist keine Perspektive. Wie schöpft man Hoffnung aus einer hoffnungslosen Situation, in der jeden Tag Menschen ermordet werden? „Hope is what you do”, sagt ein evangelischer Pastor in Bethlehem immer. In meinem Fall wäre das: exakt gar nichts.

Die ersten Kriegsmonate habe ich aus der Region journalistisch berichtet. Ich habe Geld gespendet an Familien in Gaza, damit sie sich teure Ausreisepapiere besorgen können. Das schien mir aus meiner Position heraus die effektivste Art zu helfen und trotzdem plagten mich immer Schuldgefühle, weil es nie genug war. Jetzt mache ich nichts mehr, schaue nur gelähmt aus der Ferne zu. Wenn ich mit Freund:innen in Israel spreche, erwähnen wir die politische Lage oder Gaza kaum. Nicht, weil es uns egal wäre. Sondern weil es schlichtweg nichts hinzuzufügen gibt. Wir wissen voneinander, wer wir sind. Wir fühlen uns ohnmächtig.

Ich weiß nicht, was Thrall antreibt, aber ich beneide ihn. Egal, wie tief ich in mein Innerstes hineinblicke, da ist kein Lichtblick. Alles im Hinblick auf Israel und Palästina fühlt sich bedrohlich an, dunkelschwarz, das Grauen eben, das diese Zeit mit sich bringt. Ich habe kein Bedürfnis, auf Demonstrationen zu gehen, auf Social Media zu posten, zu recherchieren und zu schreiben oder mit Israel-Unterstützer:innen die immer gleichen Diskussionen zu führen. Da ist nur Leere und Scham darüber, Leere zu empfinden, weil sich Leere in diesem Augenblick der Geschichte einfach nicht gehört. Sondern Tatendrang, den Lauf der Geschichte aufzuhalten.

Ein Ausdruck von Menschsein

Ich sehne mich danach, Trauer zu empfinden, oder zumindest eine Heiterkeit und Freude über das eigene Am-Leben-Sein, ohne den Ernst dieses Krieges zu leugnen. Irgendetwas. Aber da ist nichts.

Ist Schweigen, wenn man vor Schreck über das Grauen zum Sprechen zu gelähmt ist, schon eine Form von Mittäterschaft, frage ich mich manchmal? Sicherlich ein Privileg, das viele, die vor Ort sind, gar nicht kennen. Andererseits: Was haben all die erreicht, die seit Jahren, mindestens aber seit dem 7. Oktober 2023 für Gaza auf die Straße gehen?

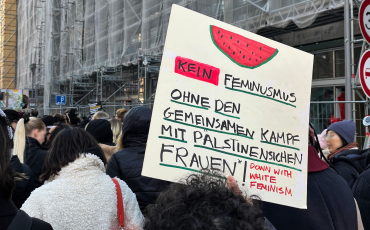

In der Bilanz wenig, weil sich kaum einer, der etwas bewirken könnte, dafür interessiert, was sie zu sagen haben. Auch wenn sich die Demonstrierenden ihre Integrität bewahren, in dem sie Verbrechen nicht einfach so hinnehmen. Aber Israel bombardiert Gaza und den Libanon, Deutschland und die USA finanzieren weiterhin einen Krieg gegen Zivilist:innen mit, den sie mit der „Selbstverteidigung Israels” erklären. Deutsche Städte erfahren eine Welle beispielloser Polizeigewalt gegen Demonstrierende.

Und ich sitze in meinem Kämmerchen und beklage mich darüber, dass ich nichts mehr fühle. Ich warte und fluche und hoffe. Damit die Hoffnungslosigkeit eines Tages vergehen kann, muss ich erst einmal lernen, den Widerstand gegen mich selbst aufzugeben. Hinzunehmen, dass Nichtstun weder ein Zeichen von Gleichgültigkeit noch Schwäche sein muss, sondern vielleicht ein Ausdruck von Menschsein. Dass manche historische Ereignisse einen so überwältigen, dass die Ohnmacht sich nicht auf Knopfdruck überwinden lässt. Vielleicht ist diese Einsicht der erste Schritt.

Mehr Arbeiten der Illustratorin Zaide Kutay finden sich auf ihrem Instagram-Account.