Die Öffentlichkeit ist um jüdisches Leben besorgt. Jüdisch-postsowjetische Migrant:innen bekommen jedoch keine Einladungen zu deutschen Talkshows, obwohl sie 90 Prozent der jüdischen Bevölkerung ausmachen - kritisiert Marina Klimchuk.

Nach 32 Minuten schalte ich aus. Die „jüdisch-only” Runde bei Markus Lanz am 4.Juli ist schauderhaft. Zu Gast: die linke New Yorker Aktivistin und Autorin Deborah Feldman („Unorthodox”), die Schauspielerin Adriana Altaras, der am rechten Rand schwimmende Historiker Michael Wolffsohn und Michael Fürst, Präsident des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden Niedersachsens mit einer israelischen und einer deutschen Fahne als Anstecknadel auf seinem Sakko.

Unerträglich ist einerseits, wie unkritisch und implizit an Entmenschlichung grenzend drei der vier Geladenen sich zu Israels Verbrechen im Gazakrieg äußern oder diese leugnen. Unerträglich ist ebenso, dass die Talkshow-Gäste zwar die „heterogenen“ jüdischen Gemeinden in Deutschland loben, ohne klarzustellen, dass 90 Prozent der grob 225.000 deutschen Jüdinnen und Juden wie ich entweder in Staaten der ehemaligen Sowjetunion geboren sind oder in Familien aufwuchsen, die aus der Ukraine, aus Belarus, Moldau, Russland oder dem Baltikum stammen. Auf die Idee, einen oder eine von uns in diese eine Talkshow einzuladen, die jüdischen Perspektiven gelten soll, ist niemand gekommen – warum eigentlich nicht?

Anders als palästinensische und arabische sind jüdische Stimmen in der deutschen Öffentlichkeit durchaus stark vertreten. Aber wer bekommt eine Bühne, wer nicht? Paradoxerweise versagt man bei all der Betroffenheit um jüdisches Leben in Deutschland darin, die jüdische Realität abzubilden. Diese Realität spielt sich meist viel leiser ab als die toxische öffentliche Debatte um Israel und Palästina.

Niedrige Renten und Plattenbaukindheit

Zu dieser jüdischen Realität gehören auch: niedrige Renten von 800 Euro (wie die von meiner Mutter), eine Kindheit im Plattenbau sowie das aus der ehemaligen Sowjetunion importierte Antisemitismustrauma. Mit harter Arbeit und Disziplin haben die meisten von uns „jüdischen Kontingentflüchtlingen“ im Laufe der letzten Jahrzehnte die mittlere Mittelschicht erobert. Die Liste von Journalist:innen und hervorragender Autor:innen ist lang, wobei ich persönlich nicht allen ihren Perspektiven zustimme: Dmitrij Kapitelman, Lena Gorelik, Alexandra Berlin, Erica Zingher, Lana Lux, Hanna Veiler, Wladimir Kaminer, und andere. Aber für eine Einladung in eine deutsche Talkshow reichte es dieses Mal offensichtlich nicht.

Die Einzige, die regelmäßig öffentlich mit ihren polemischen Statements zu Wort kommen darf, ist die Vize-Präsidentin der deutsch-israelischen Gesellschaft: Anna Staroselski. Besonders schmerzhaft ist, dass das einzige Medium, das den Finger in diese Wunde legt, die Jüdische Allgemeine ist – ein vom Zentralrat der Juden mitfinanziertes rechtskonservatives und bedingungslos pro-israelisches Blatt.

Darin schreibt Laura Cazés über die Geladenen treffend: „Was an Diskussionen von Personen, die laut Lanz alle ,sehr erfolgreiche Bücher geschrieben haben‘, auch nervt: Sie sprechen zwar von ihrem persönlichen Erleben, beziehen aber nicht mit ein, dass dieses eigene Erleben als öffentliche Person verzerrt und privilegiert ist.“ Die Autorin bezieht sich auch auf die linke Perspektive einer Deborah Feldmann, die von außen auf den deutschen Diskurs sieht. Selbst sie, die einzig vertretene jüdisch-linke Stimme, ist sich anscheinend nicht bewusst, wer die jüdische Community in Deutschland stellt und wie diese sozialisiert ist. So entstehen falsche Eindrücke wie ein „Blick auf die Welt, in dem es zwar keine postsowjetischen Juden gibt, dafür aber viele ,Progressive aus Südafrika, den USA oder England‘, die wegen der vorbildlichen ,Erinnerungskultur nach Deutschland gekommen“ sind.

Deutsche Erinnerungskultur?

Deborah Feldman hat in den vergangenen Monaten immer wieder eine humanistische Perspektive zum Gazakrieg eingenommen und die Treue der Bundesregierung gegenüber der rechtsextremen israelischen Staatspolitik kritisiert. Insofern ist sie eine wichtige Stimme, die die jüdische Linke repräsentieren will. Gleichzeitig hatte Feldman mit Aussagen provoziert, in denen sie postsowjetischen Jüdinnen und Juden vorwarf, sie hätten irgendwann einmal entdeckt, dass sie einen jüdischen Großvater haben und hätten keine Ahnung vom Judentum. Das ist, milde gesagt, nicht nur unverschämt, sondern auch falsch. Es ist unsensibel und blendet die lange Verfolgungsgeschichte und Diskriminierungserfahrungen in der Sowjetunion aus, die zu Mischehen und Säkularisierung geführt haben. Es raubt Feldmann auch Sympathien von Menschen wie mir, die gleichzeitig postsowjetisch sind und sich als links verstehen.

„Postsowjetische Migranten wurden von verschiedenen Seiten bewusst aus dem Migrationsdiskurs herausgehalten. Die Grundlage ihrer Aufnahme war ein symbolischer und vergangenheitspolitischer Wiedergutmachungsakt“, sagte der Forscher Janis Panagioditis vor einigen Jahren im taz-Interview. „Einerseits sind sie schon seit 25 bis 30 Jahren in Deutschland, andererseits aber auch erst seit 25 bis 30 Jahren. Den meisten fehlt das soziale Kapital und die Zeit, um politisch aktiv zu werden.“

Die deutsche Erinnerungskultur, die lange in den Himmel gelobt wurde, ist an uns schlichtweg vorbeigegangen, oder wir haben sie spät bemerkt – unsere Eltern waren mit anderen Dingen beschäftigt. Arbeiten zum Beispiel oder Deutsch lernen. Die Erinnerungskultur, mit der wir zuhause aufwuchsen, ist die vom Großen Vaterländischen Krieg: dem Krieg der Sowjetunion gegen Deutschland. Die Tatsache, dass der Holocaust im Sommer 1941 in der Sowjetunion begann, dass 98 Prozent der Jüdinnen und Juden auf von Deutschland besetztem Gebiet von Einsatzgruppen erschossen oder anderweitig ermordet wurden, hatte in dieser Erinnerungskultur keinen Platz. Ich war fast 30, als ich begriff, dass auch meine Großeltern Holocaustüberlebende waren.

Den sowjetischen Antisemitismus hingegen kannten unsere Eltern sehr gut. Er gehörte zum Alltag, sie sind mit ihm aufgewachsen, auf der Straße, bei der Arbeit, beim Klavierunterricht. Dass sie jüdisch sind, war in ihrem Pass vermerkt. Wie dies über Generationen hinweg wirkt, zeigt das Beispiel meiner Nichten. Sie sind im Grundschulalter und wachsen in einer bayrischen Kleinstadt auf. In der Schule dürfen sie nicht erzählen, dass wir jüdisch sind, hat meine ältere Schwester beschlossen. „Warum?“ frage ich sie, „das ist doch ein Teil von uns!“ - „Weil du in Deutschland nicht den Antisemitismus erlebt hast, den ich aus der Ukraine kenne“, antwortet sie mir, die jahrelang in der Schule gehänselt wurde, weil sie jüdisch ist. „Ich möchte jedes Risiko vermeiden, dass das meinen Kindern widerfährt“.

Mit zionistischer Propaganda berieselt

Dass linke israelische und amerikanische Aktivist:innen wie Deborah Feldman, die einer dezidiert anti-zionistischen ultraorthodoxen Sekte entstammt, mit dieser postsowjetischen Realität nicht vertraut sind, ist verständlich. Dass aus ihrer Perspektive der Einsatz für einen gerechten Frieden und die Rechte der Palästineser:innen näher liegt als aus der postsowjetisch-jüdischen Perspektive ist eine logische Konsequenz.

Denn was auch zur demographischen Wahrheit gehört ist: oft sind postsowjetische Jüdinnen und Juden in Deutschland weder links noch können sie Sympathie für palästinensische Perspektiven aufbringen oder Israels Kriegsführung kritisieren. In Israel sieht die Einstellung der postsowjetischen Community ähnlich aus. Traditionell wählen postsowjetische Migrant:innen dort zentristische oder vor allem rechte Parteien. Diese politische Tendenz ist, vereinfacht gesprochen, sowohl eine Folge aus den Erfahrungen in unseren Heimatländern, als auch aus unserer Einwanderungsgeschichte: mit unserer Ankunft in Deutschland wurden viele von uns in die Strukturen der jüdischen Gemeinden eingegliedert und jahrelang mit zionistischer Propaganda berieselt.

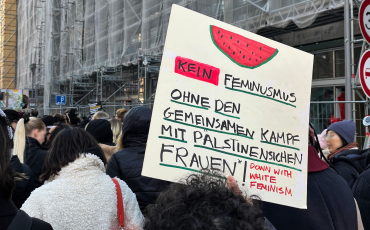

Wenn man sich als deutsche Jüdin gegen Antisemitismus, Islamophobie und gegen den Gazakrieg positioniert und aus einer postsowjetischen Familie stammt, wo soll man dann eigentlich hin? Nach Berlin zu den linken Aktivist:innen, die Sprüche klopfen wie Feldman? Oder zum Zentralrat, der einen mit seiner rechts-außen Rhetorik in den Wahnsinn treibt? Ganz schön einsam wird es dann.