Islamfeindlichkeit ist seit Jahren allgegenwärtig – in Medien, Politik, auf der Straße. Farid Hafez bespricht diese Form von Rassismus in seinem Buch „Feindbild Islam“. Eine Rezension.

Der Mord an Marwa El-Sherbini (2009), die Massaker in Norwegen (2011), Christchurch (2019) und zuletzt Hanau zeigen, Islamfeindlichkeit ist alltäglich. Grundwissen zum Thema vermittelt der Herausgeber des österreichischen »Jahrbuchs für Islamophobieforschung«, Farid Hafez, mit seinem neuen Buch „Feindbild Islam“. Dabei beginnt er mit der Klarstellung, dass er Islamfeindlichkeit als Form des Rassismus versteht. Trotzdem nutzt er vor allem die Bezeichnung »Islamophobie«. Die Kritik, dieser Ausdruck sei verharmlosend und unpräzise, weist er mit Blick auf die sprachlich ebenfalls ungenauen, aber nichtsdestotrotz weithin etablierten Termini »Rassismus«, »Antisemitismus« und »Homophobie« zurück. Dem ließe sich wiederum entgegenhalten, dass etwa der Begriff des »antimuslimischen Rassismus« deutlich macht, dass es sich um eine Form des (kulturellen) Rassismus handelt, was schließlich immer wieder bestritten wird. Und auch der vom Autor genutzte und aus dem Englischen importierte Ausdruck »Hasskriminalität« verschleiert letztlich die Beweggründe von Handlungen und entpolitisiert diese zugleich. Allerdings ist Hafez zuzustimmen, wenn er sagt, dass die ewigen Debatten um Semantik und Etymologien letztlich nur vom Inhalt des Themas ablenken. (S. 25)

Der Autor legt einen kurzen und leicht verständlichen historischen Überblick von den Wurzeln der Islamfeindlichkeit in der religiös legitimierten Auseinandersetzung des christlich-feudalen Europa mit den aufsteigenden islamischen Reichen über den Kolonialismus und den Imperialismus des 19. und 20. Jahrhunderts bis hin zur »neuen Weltordnung« dar. Dabei macht er auf die opportune und widersprüchliche Politik des »Westens« gegenüber islamistischen Akteur*innen im Laufe der Geschichte aufmerksam und macht deutlich, dass das Feindbild Islam das des Kommunismus in seiner politischen Funktion abgelöst habe.

Strukturelle und analytische Schwächen

Leider ist die von Hafez vorgenommene Aufteilung seiner Darstellung des modernen antimuslimischen Rassismus nicht ganz nachvollziehbar: Das Kapitel »Islamophober Diskurs und Praxis« setzt sich mit einseitiger medialer Berichterstattung, der politischen Einschränkung religiöser Praxis von Muslim*innen in verschiedenen Ländern anhand von Minarett- und Kopftuchverboten, der Instrumentalisierung islamophober Diskurse zur Legitimierung staatlicher Eingriffe in die Rechte der Bürger*innen sowie der Legitimierung von Gewalt auseinander. Es folgt das Kapitel »Zentrale Funktionen des antimuslimischen Rassismus«, in dem Hafez anhand der sogenannten »Sarrazin-Debatte« und den Auseinandersetzungen um »islamische Kindergärten« in Österreich nachweisen will, wie Islamfeindlichkeit »dem Erlangen, der Stabilisierung und der Ausweitung von Macht« (S. 79) diene. Das tut er auch. Allerdings bleibt unverständlich, wo die Unterscheidung zwischen Wirkweise und Ziel der Islamfeindlichkeit laut Hafez liegen. So wird etwa die Inszenierung des »War on Terror« als Beispiel für Islamfeindlichkeit angeführt – die Legitimierung von Krieg aber nicht als Ziel antimuslimischer Stimmungsmache benannt. Angesichts der Tatsache, dass westliche Staaten seit Jahren geostrategische und Rohstoffkriege in weiten Teilen der WANA-Region unter Verweis auf den »islamistischen Terrorismus« führen, kann dieser Zusammenhang eigentlich nicht oft genug betont werden. Der Abschnitt zum »Krieg gegen den Terror« fällt ohnehin vergleichsweise sehr kurz aus und bezieht sich lediglich auf Afghanistan 2001 und Irak 2003.

Im Gegensatz dazu geht der Autor verhältnismäßig ausführlich auf die Gewalt gegen die Rohingya in Myanmar und gegen Bosnier*innen während des jugoslawischen Bürgerkriegs ein. In jedem Fall zwei interessante Themen, über deren Hintergründe hierzulande wenig bekannt ist. Dabei stellt sich aber die Frage, ob diese tatsächlich einwandfrei in eine Reihe mit dem im Westen vorherrschenden Rassismus gestellt werden können. Dieser verfügt schließlich nicht nur über die kulturell verankerten ideologischen Wurzeln des Orientalismus, sondern vor allem auch über die materielle Basis eines bis heute bestehenden imperialistischen Machtverhältnisses gegenüber den muslimisch geprägten Ländern. Zumindest letzteres gilt aber weder für die Ex-Kolonie Myanmar, noch für das stets an der Peripherie von Großmächten um seine Existenz ringende Serbien. Vor allem der Fall Jugoslawien, in dem innerhalb kürzester Zeit soziale Konflikte ethnisiert wurden und aus einem bis dato erfolgreichen Vielvölker-Experiment ein Schlachtfeld wurde, sollte nicht unter Reduzierung auf die Gewalt gegen die muslimische Bevölkerung auf weniger als anderthalb Seiten abgehandelt werden. Die damit implizit aufgeworfene Frage, ob jede Form von Islamfeindlichkeit immer und überall direkt auch rassistisch ist bzw. ob es unterschiedliche Formen dessen gibt, was unter »antimuslimischem Rassismus« subsumiert wird, behandelt der Autor leider nicht.

Dafür widmet er sich ausführlich der Frage nach der Vergleichbarkeit von Islamfeindlichkeit und Antisemitismus. Er verweist vor allem auf die Überschneidungen von Rhetorik und Motiven, wie unterstellten Weltherrschaftsansprüchen oder Vorwürfen der »Illoyalität« und die Entmenschlichung der jeweils betroffenen Gruppe. Unter Verweis auf Sabine Schiffer und Constantin Wagner schreibt Hafez, dass der größte Unterschied in der Tatsache liege, dass Islamfeindlichkeit der Legitimierung innen- und außenpolitischer Interessen diene, während Antisemitismus aus sich heraus existiere. (S. 105) Diese Behauptung verstellt aber den Blick auf die soziale Funktion des Antisemitismus. Gerade die Nazis benutzten die »jüdisch-bolschewistische Verschwörung«, um ihren Weltkrieg zu legitimieren. In dieser Funktion der Beschwörung eines zugleich inneren und äußeren Feindes liegt im Gegenteil die größte Parallele zwischen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit. Mit antiziganistischen Motiven etwa ließe sich kein NATO-Einsatz begründen. Ins Schwarze trifft er dagegen, wenn er den von der Neuen Rechten befeuerten Diskurs um »neuen« bzw. »islamischen Antisemitismus« als »Täter-Opfer-Umkehr« (S. 116 ff.) demaskiert.

Moralismus oder Empowerment?

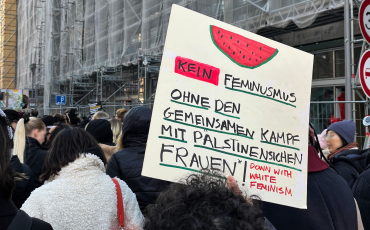

Als mögliche Gegenstrategien verweist Hafez auf die Vorschläge des Forschungsprojekts »Counter-Islamophobia Kit«: die Benennung und Dekonstruktion islamfeindlicher Darstellungen bei gleichzeitiger Betonung von Gegennarrativen und das Empowerment der Betroffenen im Zusammenhang mit Gegenwehr auf politischer und juristischer Ebene und dem Schließen von Allianzen mit anderen marginalisierten Gesellschaftsgruppen. Dem fügt Hafez hinzu: »Vor diesen Empfehlungen sollte eine wichtige Vorbedingung geschaffen werden, die in erster Linie auf der individuellen Ebene angesiedelt ist und mit dem Bewusstsein der Menschen zu tun hat.« (S. 119) Gemeint ist die Bewusstwerdung der weißen[1]Mehrheitsgesellschaft über ihre privilegierte Stellung. Derartige moralische Appelle überzeugen als Strategie aber wenig. Diskriminierungen wurden nie durch kritisches Reflektieren der Privilegierten überwunden, sondern stets durch das Eintreten der Betroffenen für ihre Rechte und der Verbrüderung mit anderen marginalisierten Gesellschaftsgruppen anhand gemeinsamer Anliegen.

Trotz der Kritikpunkte hat der Autor eine inhaltlich gelungene und gut lesbare Einführung in den Themenkomplex »antimuslimischer Rassismus« gegeben, die anhand zahlreicher Beispiele, zumeist aus dem deutschen und österreichischen Kontext, die Realität dieses Phänomens und die von ihm ausgehende gesellschaftliche Gefahr verständlich und greifbar macht. Vor allem für Einsteiger*innen ist das Buch zu empfehlen. Wer sich schon länger mit dem Thema befasst, kann sich hier auf den neuesten Stand der Debatte bringen und wird hier und da auch ihm*ihr unbekannte Beispiele islamfeindlicher Auswüchse kennenlernen.

Farid Hafez: Feindbild Islam. Über die Salonfähigkeit von Rassismus, Böhlau Verlag, 2019, 153 Seiten, 23,00 Euro.

[1] Weiß ist kursiv geschrieben, um die Konstruktion des Begriffes zu betonen. Gemeint ist damit keine bloße Hautfarbe, sondern die privilegierte Position, die innerhalb eines rassistischen Systems mit der Hautfarbe einhergeht.