Frauen mit Migrationsgeschichte werden häufig als Opfer der patriarchalen Strukturen ihrer Heimatländer dargestellt. Unsere Autorin hat sich die Geschichten der Bewohnerinnen eines Frauenhauses in Deutschland mal genauer angehört.

Mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention hat sich Deutschland zum Schutz von Frauen vor allen Formen von Gewalt, einschließlich häuslicher Gewalt, verpflichtet. Es hat sich verpflichtet, niedrigschwellige, spezialisierte, barrierefreie und diskriminierungsfreie Hilfen für Gewaltbetroffene bereitzustellen, wie etwa Frauenhäuser.

Frauen mit Migrationsgeschichte sind in deutschen Frauenhäusern überproportional vertreten. Ihr eingeschränkter Zugang zu Ressourcen wie bezahlter Arbeit und Hilfsnetzwerken macht den Kampf, Gewaltbeziehungen zu verlassen und ihre Kinder davor zu bewahren, besonders schwer. Auch ein wackeliger Aufenthaltsstatus kann die Unabhängigkeit der Frauen einschränken und Gewalt durch den Ehegatten oder Partner begünstigen. Ist eine Frau beispielsweise mit einem Visum zur Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen, muss sie mindestens drei Jahre in Deutschland verheiratet bleiben, bevor sie ein eigenständiges Aufenthaltsrecht erhalten kann.

Frauen mit Migrationsgeschichte sind in den deutschen Medien weitgehend unsichtbar. In den Jahren 2003 bis 2017 kamen Frauen mit Migrationsgeschichte nur in 12 bis 26 Prozent der migrationsbezogenen Nachrichtenartikel vor. Diese Frauen werden in der Regel als hilflose Opfer der patriarchalen Strukturen ihrer Heimatländer dargestellt. Betrachtet man jedoch bestimmte Momente im Alltag von drei Frauen mit Migrationsgeschichte genauer, zeigt sich ihre Realität, ihre Handlungsfähigkeit und ihre Widerstandsfähigkeit.

Ein näherer Blick

M lebt in einem Frauenhaus in der Stadt D, die 70 Kilometer von ihrem früheren Wohnort entfernt ist. Sie ist jetzt weit weg von ihren beiden älteren Kindern, einer 18-jährigen Tochter und einem 20-jährigen Sohn, die sie zurücklassen musste, um mit ihrem jüngsten, fünfjährigen Kind im Frauenhaus unterkommen zu können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Frauen mit drei oder mehr Kindern in einer anderen Stadt oder sogar in einem anderen Bundesland als ihrem bisherigen Wohnort Zuflucht finden. Als ich M. in ihrem Zimmer in der Unterkunft treffe, lebte sie bereits seit drei Monaten dort und kennt die Geschichten der meisten anderen Bewohnerinnen.

M erzählt mir von J, die acht Monate in der Unterkunft verbracht hatte, bis sie endlich in eine Wohnung ziehen konnte: „Nach sechs Monaten Wohnungssuche in der Stadt D. und den peinlichsten Gesprächen mit privaten Vermietern, die sie fragten, warum sie nicht wenigstens einen Teilzeitjob annehmen würde, suchte sie eine Wohnung in einer kleineren Stadt und fand sie innerhalb von zwei Monaten. Hat einer dieser Vermieter auch nur die geringste Ahnung vom Leben in einem Frauenhaus mit einem Fünfjährigen ohne Kinderbetreuungsmöglichkeit?“, fragte sie mich.

Ich sitze in Ms Zimmer und höre ihr zu, während sie die Einlegesohle aus dem Schuh ihres Kindes herausnimmt, das Stunden auf dem Spielplatz verbracht hat. Ein Fluss aus Sand ergießt sich auf den Boden. M. muss die Einlegesohlen jetzt waschen, damit sie bis zum nächsten Tag getrocknet sind. Sie hat es eilig, denn es sind die einzigen Schuhe, die sie für ihr Kind mitgebracht hat. Das Wetter wird langsam wärmer und die Heizungen in ihrem Zimmer nicht mehr warm genug, um alles schnell zu trocknen. Alle Rillen in der Sohle sind mit Sand und Schlamm gefüllt; sie muss jede einzelne mit einem Stöckchen sorgfältig abkratzen, um die Schuhe nicht nass zu machen.

Psychologische Gewalt und Entmachtung

„Du bist nichts und tust nichts“ - das ist es, was die meisten Frauen im Frauenhaus von ihren Ehemännern oder männlichen Partnern ständig zu hören bekommen. Sie wurden in dem Glauben gelassen, dass die ganze Arbeit des Familienlebens auf dem Ehemann - dem Ernährer – lastet. Das sind Männer, die in Deutschland vermutlich selbst Klassismus und Rassismus ausgesetzt ist. Die psychische Gewalt und Entmachtung durch diese Beleidigungen ist ein Thema, das in den Gesprächen der Frauen im Frauenhaus immer wieder zur Sprache kommt und ihr Leben zu prägen scheint. Allerdings nicht ohne Widerstand. So erzählt mir M: „Wir erinnern uns gegenseitig daran, dass wir hier sind, dass wir diese große Entscheidung getroffen haben, wegzugehen. Also können wir nicht nichts sein, oder?“.

„Dein Mann denkt, dass du nur ein Geschenk aus deinem Heimatland bist“, zitiert eine andere Frau, A, das, was ihr eine alte Freundin erzählt hatte. Wenn A auf die gewalttätige Beziehung zurückblickt, die sie verlassen hat, sagt sie: „Nichts in einer Beziehung wird über Nacht zerstört, aber als ich Mutter wurde, hat sich das für mich grundlegend geändert“. A erinnert sich lebhaft daran, wie sie sich verpflichtet fühlte, das Leben ihres Kindes vor der Gewalt durch ihren Mann zu schützen. All der Unglaube an sich selbst und die vorherrschende Einsamkeit in ihrer Ehe in einem fremden Land konnten ihre Entschlossenheit, das Leben ihres Kindes zu schützen und es vor dem gewalttätigen Verhalten ihres Mannes zu bewahren, nicht aufhalten.

Die Ehe hatte für A mit Liebe begonnen, doch später fehlte ihr die emotionale Nähe, der Rückhalt und die Sicherheit. In der vierten Sprache, die sie gelernt hat, beschreibt A, wie sich die Vorfreude auf die Rückkehr ihres Mannes von der Arbeit im Laufe der Jahre in ein Verstecken im Bett des Kindes verwandelt hat, um dem erzwungenen Sex zu entkommen. A hatte in ihrem Heimatland studiert und gearbeitet, musste dann aber in Deutschland Deutschkurse besuchen, um ein Zertifikat zu erhalten, von dem ihr Mann ihr immer wieder sagte, dass sie es nicht bekommen könne.

Das Persönliche ist politisch

A hatte sich nicht selbst belogen und sich keine Illusionen über die Gewalttätigkeit ihres Mannes gemacht, aber sie hatte die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie den Vater ihres Kindes zu einer Rehabilitationsmaßnahme überreden könnte. Oder dass er zumindest akzeptieren würde, dass seine durch Drogenmissbrauch angeheizten Wahnvorstellungen für ihn selbst, ihr Kind und A gefährlich waren. Als ihr Mann sich selbst mit dem Küchenmesser verletzte, während er halluzinierte, dass imaginäre Menschen versuchten, ihm etwas anzutun, war das ein Wendepunkt für A. Es passierte, während sie mit ihrem Kind in ihr Heimatland reiste. Als A zurückkehrte und es mit eigenen Augen sah, fasste sie den Entschluss, endgültig zu gehen.

Der psychische und emotionale Missbrauch, den A in ihrer Beziehung erlitten hatte, konnte den Drang, ihre Tochter und sich selbst vor der Gewalt zu retten, nicht auslöschen. So einschüchternd es auch gewesen sein mag, A traf die Entscheidung, ihr „Zuhause“ in dem fremden Land dessen Sprache sie noch nicht beherrschte, zu verlassen. Und das ohne jedes Einkommen.

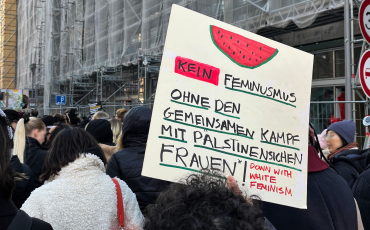

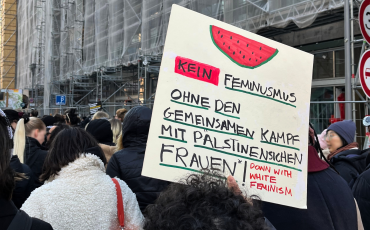

Wenn man den Kampf von M, J und A um ein Leben frei von Gewalt und Missbrauch beobachtet, kommt einem der Slogan „Das Persönliche ist politisch“ in den Sinn. Ihre scheinbar individuellen Kämpfe sind Teil des kollektiven globalen Widerstands und des Strebens nach einer besseren, faireren Welt für alle. Frauen von Teheran bis Chile, von Kabul bis Kalifornien, kämpfen für diese Vision. Diese Frauen zeigen ihren Kindern, dass sie Gewalt nicht hinnehmen, weder zu Hause noch außerhalb, wo sie oft weiteren Formen der Diskriminierung ausgesetzt sind, etwa Rassismus.

Häusliche Gewalt und gesellschaftlicher Diskriminierung

Das Leben von Frauen und Müttern mit Migrationsgeschichte in Deutschland wird mit dem immer bedrohlicher werdenden Antimigrationsdiskurs und der entsprechenden Politik in Deutschland sowie dem Vormarsch patriarchaler und „Pro-Life“-Parteien wie der Alternative für Deutschland (AfD) immer schwieriger. Während die AfD die Mutterschaft verherrlicht, stigmatisiert sie Mütter von Geflüchteten und Migrant:innen aufgrund der Anzahl der Kinder, die sie angeblich bekommen wollen, oder aufgrund ihrer Kleidung.

Das Zusammentreffen von häuslicher Gewalt und gesellschaftlicher Diskriminierung macht das Leben von Frauen mit Migrationsgeschichte also äußerst prekär. Dennoch sind M, J und A wie viele andere entschlossen, für sich und ihre Kinder ein menschenwürdiges Leben zu führen und sich ein neues „Zuhause“ aufzubauen.