Anfang Februar wurde eine Palästina-Demo am Wittenbergplatz aufgelöst. Man hörte Hebräisch und Arabisch, obwohl alle Sprachen außer Deutsch und Englisch verboten waren. Eine juristische Einordnung der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF).

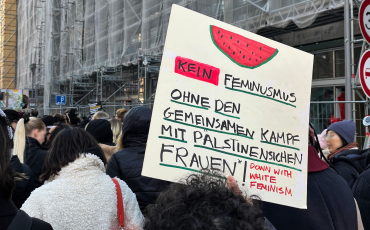

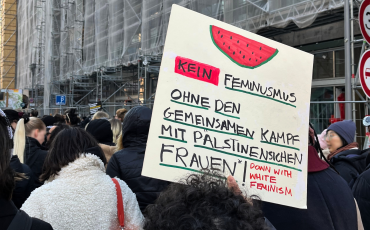

Seit dem Beginn des Gaza-Krieges finden vor allem in Berlin vermehrt Versammlungen in Solidarität mit Palästinenser:innen statt. Polizeigewalt und Demonstrationsverbote sind zum Alltag der Teilnehmer:innen geworden. Jetzt ist es zu einer neuen Form der Einschränkung der Versammlungsfreiheit gekommen: Die Versammlungsbehörde sprach für den Protest mit dem Titel „Stoppt die Aggression in West Bank! Keine Waffenlieferungen an Israel“ am 8. Februar ein Sprachverbot aus.

Laut Berichten von Teilnehmer:innen wurde auf der Demonstration unter anderem palästinensische Musik gespielt und es wurde auf Arabisch gesungen. Wie kann die bloße Nutzung einer Sprache mit strafbaren Aussagen gleichgestellt werden?

Das ist das wesentliche Problem dieser Sprachauflagen. Wenn die Polizei bezwecken will, dass bestimmte strafbare Aussagen auf Arabisch nicht getätigt werden, dann könnte sie diese einfach auf Deutsch übersetzen. So könnten konkrete Aussprüche auf Arabisch verboten werden. Die Versammlung am 8. Februar wurde aber nicht aufgelöst, weil tatsächlich strafbare Sachen gesagt wurden, sondern weil Versammlungsteilnehmer:innen nicht strafbare Parolen wie Free Palestine auf Arabisch gesagt haben.

In dem Moment, in dem die pauschale Auflage gegen alle Sprachen außer Englisch und Deutsch ergeht, ist es egal was gesagt wird. Eine Versammlungsteilnehmerin verstößt bereits dann gegen die Auflagen, wenn sie irgendetwas auf einer anderen Sprache sagt. Durch diese Regelung konnte die Polizei die Versammlung so schnell auflösen.

Sind solche pauschalen Sprachverbote im Gesetz vorgesehen?

Die gesetzliche Grundlage für Versammlungsauflagen sind im Berliner Versammlungsgesetz (§ 14 VersFG Berlin) verankert: Wenn Versammlungen angemeldet werden, können diese – wenn sonst eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit bestehen würde – unter bestimmte Auflagen der Versammlungsbehörde gestellt werden. Die Sprachverbote sind eine Ausgestaltung von solchen Auflagen.

Die Organisation oder Person, die die Versammlung anmeldet, bekommt dann einen Bescheid der Versammlungsbehörde. In diesem stehen die Anmeldeinformationen, wann und wo die Versammlung stattfindet und die Auflagen, also was auf der Versammlung berücksichtigt werden muss.

Kann der oder die Versammlungsveranstalter:in gegen solche Auflagen klagen?

Indem die Versammlungsbehörde und die Polizei relativ kurz vor der geplanten Versammlung diese Auflagen erteilten, konnten sie Realitäten schaffen. In dem Fall der Versammlung am 8. Februar wurde der polizeiliche Bescheid erst am Tag davor ausgestellt, die Versammlung wurde jedoch bereits Wochen zuvor angemeldet. Als Organisator:in der Versammlung bleibt nur die Möglichkeit Eilrechtsschutz innerhalb kurzer Zeit einzulegen, um gegen diese Auflagen vorzugehen.

Auch im Nachgang kann man Gerichte darum bitten, zu untersuchen, ob die Auflagen oder die Versammlungsauflösung durch die Polizei rechtmäßig waren. Bis das Verwaltungsgericht oder die nächste Instanz entscheidet, können jedoch Jahre vergehen. Daher können solche Verfahren keinen unmittelbaren Einfluss auf das aktuelle Geschehen nehmen.

Werden solche Sprachverbote pauschal auf bestimmte Demonstrationen angewendet, oder wird je nach Einzelfall geprüft?

Rein rechtlich gesehen muss immer im Einzelfall geprüft werden. Nachdem eine Versammlung angemeldet wird, prüft die Versammlungsbehörde ob Maßnahmen erlassen werden müssen, die die Wahrung geltender Gesetze auf der Versammlung sicherstellen. Hier kann die Polizei, wenn es Erfahrungsberichte zum Verlauf der Demonstrationen gibt, Auflagen verordnen. Dabei trifft sie immer eine abschätzende Beurteilung mit Blick auf die Zukunft. Versammlungen und ihr Ablauf sind von vielen Faktoren beeinflusst: Organisator:innen, Versammlungsart, Umstände, Ziel usw. Daher muss stets nach Einzelfall entschieden werden, das gebietet die Versammlungsfreiheit.

Aber die Versammlungsbehörde versucht effizient zu arbeiten: zu bestimmten, insbesondere regelmäßig stattfindenden Versammlungen, ergehen immer wieder die gleichen Auflagen. Sprachverbote sind auch schon in der Vergangenheit vorgekommen, allerdings lässt sich noch keine regelmäßige Wiederholung feststellen.

Was ist die Versammlungsbehörde? Entscheidet sie allein darüber, was gesagt werden kann und was nicht? Wie politisch sind diese Entscheidungen?

Die Versammlungsbehörde ist an die Polizei angedockt. In Berlin untersteht die Versammlungsbehörde der Senatsverwaltung für Inneres und Sport und damit der Innensenatorin. Diese kann politisch mitbestimmen und Leitlinien vorgeben. Sie ist an das Recht gebunden, aber das Gesetz lässt Ermessensspielräume. Diese Ermessensspielräume können und werden auch politisch ausgefüllt. Eine liberal-progressive Regierung in Berlin kann Spielräume im Versammlungsrecht zugunsten von Demonstrationen auslegen, wohingegen eine auf Sicherheit fokussierte, konservative Regierung stärker in die Versammlungsfreiheit eingreifen kann, um sicherzustellen, dass auf gar keinen Fall strafbare Handlungen stattfinden. Es kann also gut sein, dass unter einer anderen Berliner Regierung die Sprachverbote nicht ergangen wären.

Kann man im konkreten Fall vom 8. Februar von Diskriminierung gegen arabischsprachige Menschen, oder sogar gegen Versammlungen in Solidarität mit Palästina sprechen?

Das Sprachverbot hat auf jeden Fall eine Diskriminierungskomponente. Ein interessanter Vergleich sind vielleicht die kurdischen Demos. Sowie die Hamas ist auch die PKK in Deutschland verboten. Ich habe aber noch nie gehört, dass in diesem Kontext eine der kurdischen Sprachen verboten wurde. Auch in diesem Fall gäbe es unzählige Ausrufe, die das BMI als PKK-Ausruf einstuft. Sie auszurufen könnte ebenfalls als Straftat verfolgt werden, sowie im Kontext der Palästina-Demos aktuell als Straftat verfolgt wird „From the river to the sea, Palestine will be free“ (dt.: Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein) auszurufen.

Aber unabhängig davon was bei anderen Versammlungen gemacht wird, hat das Sprachverbot eine diskriminierende Komponente: es berücksichtigt nicht, dass es Menschen gibt, die sich im öffentlichen Raum versammeln und ihre Meinung äußern wollen, und deren Muttersprache Arabisch ist. Aber genau das ist der Sinn einer Versammlung und dem Recht auf Versammlungsfreiheit: die Möglichkeit zu haben, seine Meinung kundzutun. Dieses Recht sollte nicht nach Sprache unterscheiden.

Außerdem werden Palästina-solidarische Versammlungen oft pauschalisiert…

Neben dieser rechtlichen Dimension ist es außerdem problematisch, dass in der Berichterstattung und in den polizeilichen Bescheiden zu pro-palästinensischen Demonstrationen häufig davon ausgegangen wird, dass diese Demos emotionalisierte Mobs seien. Es gibt unzählige Organisationen, die Versammlungen anmelden. Und diese Versammlungen setzen sich aus verschiedenen Klientelen zusammen, die ganz unterschiedlich im Raum auftreten. Das erkennt man auch gut an den Formulierungen im Bescheid: „Im Rahmen der Versammlung ist die Benutzung von 1 Trommel pro 100 Teilnehmern erlaubt. Während polizeilicher Durchsagen ist die Benutzung der Trommeln untersagt.“ Dies hat eine rassistische Konnotation – es wird nunmal getrommelt und nicht mit Pfeifen gepfiffen, wie zum Beispiel bei Demonstrationen von ver.di. Die Gründe im Bescheid: die Polizei könne, weil es zu laut ist, nicht immer sofort wissen, wann strafbare Sachen gesagt werden.

Ihr, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, führt strategische Prozessführungen, um Grund- und Menschenrechte in Deutschland zu schützen. Einer eurer Schwerpunkte sind die Stärkung von Grundrechten für eine lebendige Demokratie. Wie schätzt die GFF dieses Sprachverbot im Kontext von Freiheitsrechten ein?

Wir beobachten das kritisch: Wir gehen davon aus, dass diese Sprachauflagen weder mit der Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG), noch mit dem Gleichheitsrecht (Art. 3 GG) zu vereinbaren sind. Auch besteht die Möglichkeit, dass diese Auflagen gegen das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) verstoßen.

Wir beobachten auch, dass die Sprachauflagen die Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) gefährden: Versammlungen sind geschützt, sie sind eine besondere Form der Meinungskundgebung. Und in Deutschland gibt es sehr strenge Anforderungen daran, wann der Staat in die Meinungsfreiheit eingreifen kann: es braucht dafür ein Gesetz, dass diesen konkreten Eingriff ermöglicht.

Das pauschale Sprachverbot auf der Palästina-Demo am 8. Februar stellt einen Eingriff in die Versammlungs- und Meinungsfreiheit dar. Es wirkt wie eine Maßnahme zur Durchsetzung der deutschen Staatsräson und eine weitere Repression gegenüber Palästina-solidarischen Demonstrationen. Solche Auflagen können nur im Einzelfall und mit konkreter Begründung erfolgen – pauschale Sprachverbote untergraben die Demokratie.