Die Kriegsbilder aus Gaza, die politische Unterdrückung und der Einbruch des Tourismus belasten die palästinensische Bevölkerung von Jerusalem sehr. Fünf Palästinenser:innen erzählen, wie der Krieg in Gaza sich auf ihr Leben auswirkt.

Seit dem 7. Oktober 2023 dominiert der Gaza-Krieg die Medien und politischen Diskussionen in Deutschland. Dabei wird vor allem über Israel und Gaza berichtet, weniger über die Entwicklungen im Westjordanland, in dem es seit dem 7. Oktober zahlreiche Angriffe von Siedlern, Landraub und sogar Bombardierungen gab. Jerusalem, der Ort, der sonst nie zur Ruhe kommt, bekommt wenig internationale Aufmerksamkeit. Dabei haben der 7. Oktober und der anschließende Krieg auch hier alles verändert. Die palästinensische Bevölkerung in Jerusalem leidet unter den Bildern aus Gaza, der fatalen wirtschaftlichen Situation und der immer stärkeren politischen Unterdrückung. Fünf Palästinenser:innen erzählen, wie ihr Alltag in Jerusalem aussieht und wie der Krieg sich auf ihr Leben auswirkt.

Musa*, 42, Hotelangestellter

„Seit dem 7. Oktober habe ich dieses Hotel nicht verlassen und auch meine Familie nicht mehr gesehen. Weil ich aus dem Westjordanland komme, brauche ich jedes Mal eine Genehmigung, wenn ich nach Jerusalem möchte – auch für meinen Job. Wie die meisten Arbeiter:innen aus dem Westjordanland wurde mir aber nach dem 7. Oktober sofort die Arbeitserlaubnis entzogen. Ich bleibe im Hotel, weil ich Angst habe, dass ich kontrolliert werde. Denn dann dürfte ich nicht mehr nach Jerusalem kommen und würde meine Arbeit verlieren.

Die meiste Zeit verbringe ich hier allein. Es kommen fast keine Tourist:innen und die meisten anderen Mitarbeiter:innen kommen nicht mehr zur Arbeit, weil es nichts zu tun gibt. Ich habe niemanden zum Reden. Ich sitze einfach nur hier und warte. Jeder Tag ist gleich. Dabei wird man wirklich verrückt. Ich hoffe, es wird alles wieder normal, ich halte das nicht mehr lange aus. Das Einzige, was ich den ganzen Tag höre, sind die Glocken und der Muezzin. Ich hasse diese Geräusche mittlerweile.“

Maya, 19, Studentin

„Mein Lebensmittelpunkt ist die Altstadt. Direkt nach dem 7. Oktober gab es viele Ausgangssperren. Die Einschränkungen und Checkpoints in ganz Jerusalem waren schon vor dem Krieg da, jetzt sind es mehr geworden und die Gewalt hat zugenommen. Die Israelis, die in Ostjerusalem wohnen, haben jetzt noch mehr Freiheiten und belästigen uns mehr – so, als stünden sie über dem Gesetz. Am 4. Juni, dem Jerusalemtag, war es besonders schlimm.

Viele Menschen mussten ihre Läden komplett schließen. Auch meine Familie besitzt einen Laden in der Altstadt. Die Wirtschaft in Jerusalem leidet seit dem 7. Oktober sehr. Von außerhalb kommt niemand und die, die hier wohnen, gehen wegen der eingeschränkten Bewegungsfreiheit weniger raus. Ich auch. Und wenn wir zur al-Aqsa-Moschee wollen, dann werden wir willkürlich abgewiesen.

Ich studiere im israelischen Bildungssystem. Auch hier gibt es Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Unsere Accounts in den sozialen Medien werden überwacht, wir glauben, sogar private Gespräche auf WhatsApp. Wir dürfen nichts gegen die vorherrschende israelische Meinung sagen – das gilt für Studierende wie auch Lehrende. Likes, Posts oder bestimmte Kommentare können zur Exmatrikulation führen. Als das bekannt wurde habe ich meine Accounts gelöscht.

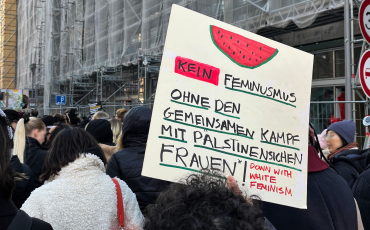

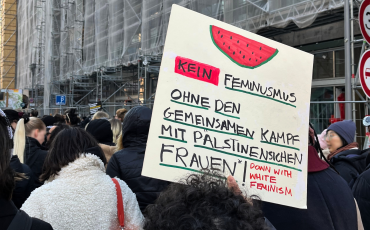

Seit der Krieg begonnen hat, gab es in Jerusalem keine großen Demonstrationen von arabischer Seite. Der stärkste Widerstand kommt aus der linken israelischen Opposition. Das liegt daran, dass die Politik in Jerusalem gegen die Araber:innen verschärft wurde. Unsere Rechte als Aktivist:innen sind eingeschränkt. Die Palästinser:innen hier haben Angst, ihre israelischen Ausweise zu verlieren, wenn sie sich politisch äußern.“

Mohammed, 35, Bäckereibesitzer

„Es gibt keine Arbeit. Wie du weißt, sind wir stark von Tourist:innen und ausländischen Investitionen abhängig. Davon ist nichts geblieben. Mit dem Brot machen wir überhaupt keinen Gewinn. Wir verkaufen es nur, weil die Leute es brauchen. Die Inflation ist erschreckend, die Leute haben kein Geld mehr.

Aber vor allem: Es gibt keine Sicherheit mehr. Die Situation ist beängstigend. Wenn dich die Polizei anhält, dann hat sie grünes Licht, mit dir zu machen, was sie will. Der Rassismus in Jerusalem gegen die Araber:innen ist extrem geworden. Wir haben keine Rechte mehr. Vor ungefähr einem Monat war da ein Junge, der eine Palästina-Flagge auf dem T-Shirt hatte. Die Polizei wollte ihn deswegen mitnehmen. Ich mache mir Sorgen um meine Kinder.

Wir haben auch Angst, dass es zu einem Krieg mit dem Libanon kommt und dass uns libanesische Raketen treffen. Darauf sind wir nicht vorbereitet. Hier gibt es keine Bunker, keine Generatoren. Wir könnten es nicht ertragen, wenn der Strom ausfallen oder es kein Wasser mehr geben würde. Ich weiß nicht, wie die Menschen in Gaza das alles aushalten und woher sie ihre Geduld haben.

In Jerusalem ist es gerade relativ ruhig. Aber wie die ganze Welt sind wir am 7. Oktober morgens aufgewacht und alles war anders. Die Polizei hat hier zu Beginn des Krieges heftig durchgegriffen. Wer seinen Mund aufmacht, wird getötet, wer online etwas liked, wird eingesperrt. Wer Steine schmeißt, kommt für Jahre ins Gefängnis. Sie haben uns ihr wahres Gesicht gezeigt: Sie denken, dass wir irgendwann gehen, dass wir ihr Feind sind. Jerusalem ist wie eine Zeitbombe, die jeden Moment explodieren könnte. Alles hat sich mit dem Krieg verändert. Und wie du weißt, schadet der Krieg allen. Ich will einfach Frieden, das ist alles.“

Omer, 23, Student

„Vor dem Krieg gab es zwar den Konflikt, aber auch viele Beziehungen zwischen Araber:innen und Israelis. Wir waren das Zusammenleben gewohnt, haben uns in Einkaufszentren gesehen oder im Westen der Stadt auf der Jaffa-Street, der großen Einkaufsstraße, in der die ganzen Bars sind. Die meisten dort haben uns gut behandelt. Allerdings wurden wir als Palästinenser:innen im Sommer 2023 zunehmend freitags an der al-Aqsa-Moschee belästigt.

Wir dachten, dieser Gaza-Krieg wird so wie immer: ein, zwei Wochen, vielleicht zwei Monate – dann kehrt der Alltag zurück. Aber dann ist es so eskaliert. In den ersten vier Monaten war es schwierig, unsere Häuser zu verlassen, gerade nachts. In Jerusalem – und darüber wird wenig geredet – sind Siedler umhergezogen, haben nach arabischen Autos gesucht und sie angegriffen. Mittlerweile ist es etwas besser geworden. Aber auch jetzt versuche ich, mich nicht als Araber zu erkennen zu geben, wenn ich in jüdischen Vierteln unterwegs bin. Die Leute gehen jetzt anders mit uns um. Sie sagen: ‚Ihr seid Araber? Ihr seid Terroristen.‛ Die Beziehungen von vorher gibt es nicht mehr.

Auch in der Universität nimmt der Rassismus zu. Wir werden als Araber:innen nicht mehr akzeptiert. Auf dem Campus gegen den Krieg in Gaza zu demonstrieren, ist schwierig. Nach der einen Demo, an der ich teilnehmen konnte, betrat ich ein Uni-Gebäude und hatte noch ein Schild dabei. Eine Israeli sah mich und sagte zu mir: ‚Wir bringen euch alle um.‛ Für solche Kommentare gibt es natürlich keine Konsequenzen. Ich war geschockt, aber konnte nichts tun.“

Aya, 35, Sozialberaterin

„Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere letzten Jahre stark von Corona geprägt waren. Wir hatten nicht genug Zeit, uns davon zu erholen und unser Leben wieder aufzubauen. Dieser Krieg hat alles verändert: Unser Sozialleben, unsere Psyche, die Wirtschaft. Psychisch plagen uns Angst und Stress, weil wir unter so viel Druck stehen, wir haben sogar Angst davor, unsere Meinung zu sagen und etwas in den sozialen Medien zu posten. Wer das tut, wird entweder juristisch verfolgt, entlassen oder ins Gefängnis gesperrt.

Meine sozialen Beziehungen sind stark eingeschränkt. Mit Familie oder Freund:innen etwas zu unternehmen ist schwierig. Zum einen, weil wir ein schlechtes Gewissen gegenüber den Menschen in Gaza haben und zum anderen, weil die wirtschaftliche Situation so schlecht ist und viele ihre Arbeit verloren haben. Es kommen keine Tourist:innen oder Menschen aus dem Westjordanland mehr. Jerusalem ist menschenleer, besonders die Altstadt. Mein Mann hat im Tourismus gearbeitet und seine Arbeit verloren.

Auch auf meine Arbeit hat der Krieg große Auswirkungen. Ich arbeite als Sozialberaterin an Schulen. Zu Beginn des Krieges hatte ich gar keine Arbeit, weil der Schulbetrieb ausgesetzt wurde und ich nur auf Honorarbasis angestellt war. Die Eltern und Kinder hatten außerdem große Angst und die Schüler:innen sind oft nicht in die Schule gekommen. Das hat es erschwert, guten, strukturierten Unterricht zu machen.

Mich trifft besonders die Sorge um meine Familie. Meine Kinder hatten vor dem Krieg viele Hobbys: Fußball, Gymnastik und Schwimmen. Einiges wurde im Ausnahmezustand nicht mehr angeboten oder wir hatten zu viel Angst, dass auf dem Hin- oder Rückweg etwas passiert. Das hat sich sehr negativ auf die Psyche meiner Kinder ausgewirkt. In der Schule haben sie außerdem Infos und Trainings bekommen, wie sie sich im Notfall verhalten sollen und sind deshalb oft nervös und ängstlich. Der Krieg hat jeden einzelnen Aspekts unseres Lebens getroffen, vor allem bei uns in Jerusalem, wo wir wie in einem Käfig sitzen.“

*Die Namen aller Personen wurden geändert, um ihre Identität zu schützen.